職能資格制度とは

職能資格制度とは、社員の能力を基に社員の職能資格(≒等級)を決め、社員の能力の伸長を評価し、社員の給与や昇格を決める人事制度である。

組織構造

極論すれば、職能資格制度と組織構造は関係がない。

上司が組織目標の達成や通常業務を行うために組織構造(組織図など)を作り、部下の具体的な役割分担を決めて仕事を進めるのは万国共通である。ただ、日本では、役割分担による具体的な業務内容と責任を標準化して書面(職務記述書)にするということはほとんど行われてこなかった。

高度成長期には組織の機能が分かれ階層が増え、組織がどんどん大きくなっていったため、手間のかかる組織構造の分析と仕事の中身の標準化は工場などの現場以外では敬遠された。さらに、組織の成長に社員の能力が追い付かないことも多かったので、兼任やxx長代理、副xx長などのポジションを置き、属人的に役割分担する必要があった。結果として、組織構造が複雑になることも多かった。

高度成長期以降も、新卒一括採用・終身雇用の日本では、全社員に何らかのポジションを与える必要があり、効率的・効果的組織構造・適正なポジション数になりにくい土壌があった。そのような中、日本では、組織構造を分析して、業務内容と責任を標準化して職務記述書にまとめることは進まなかった。

冒頭の職能資格制度の定義は、社員個人に関することで完結しており、組織構造やポジションの話は出てこない。属人性が強い組織構造で個人が就く仕事の価値が明確でなくても、職能資格制度は独立して成り立つことができる。

もちろん職能資格制度で社員に期待する能力は、組織構造の中で役割を果たすために必要なものではある。

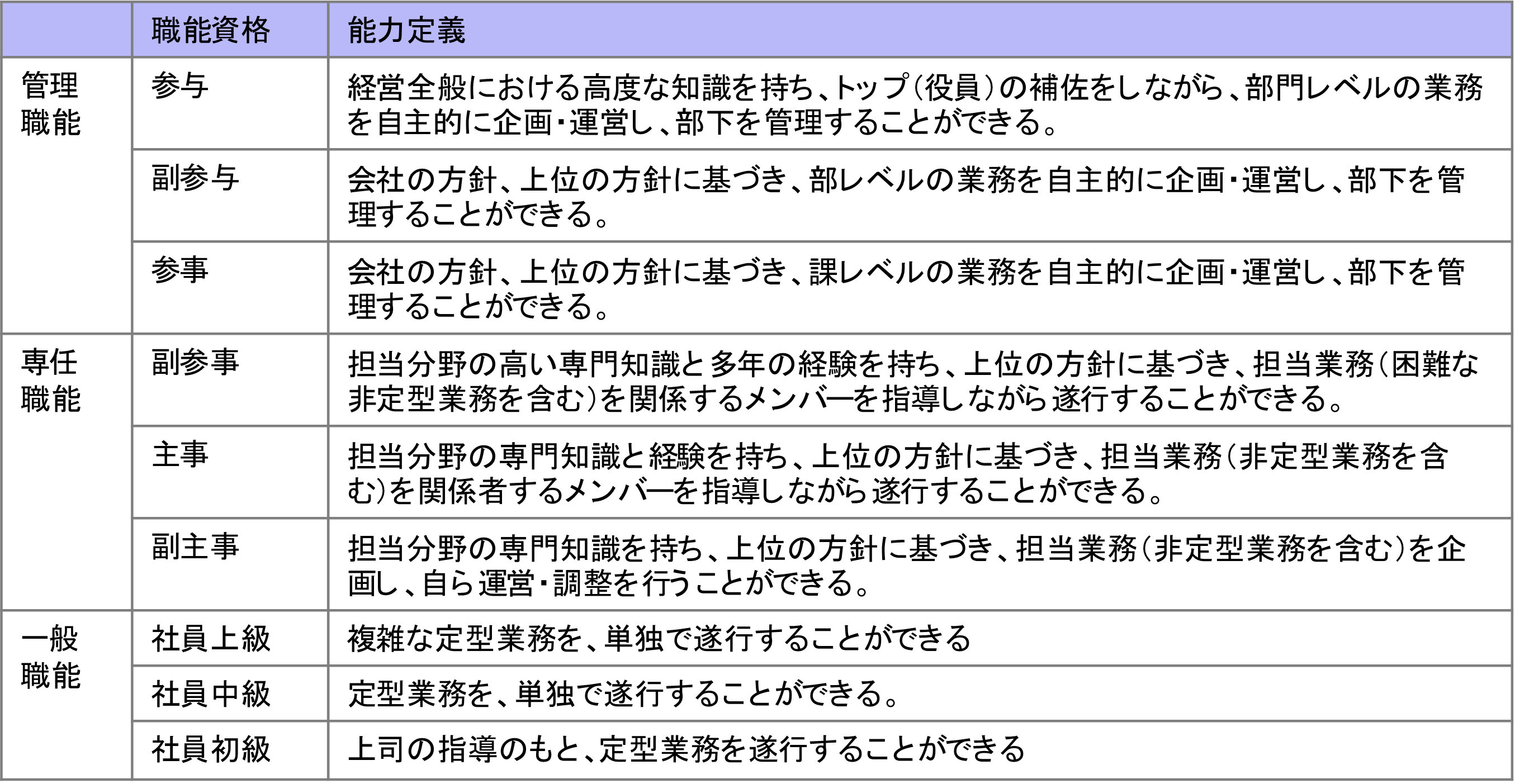

等級

職能資格について正確を期すと、「等級(例:1等級、2等級・・・)」という呼び方はせず、参与、参事、主事などの「資格」を社員に与えている。等級の数は社員の昇格意欲を刺激するため、一般的に多めに設定される。非管理職は、高校を卒業したばかりの等級から始まり6等級、管理職は3等級が一般的である。図のような「職能資格定義書」で、等級毎に「全社共通」で個人の格付け基準となる能力を「・・・ができる」と定義することが多い。

非管理職の等級が6等級もあるが、細かく分けることは、定型業務を競争力の中心にしている場合有効に機能することが多い。例えば、製造ラインが強いメーカー、介護・コールセンターのようなサービスを提供する会社である。他方、下位等級の仕事は正社員ではなく派遣社員やパート・アルバイトが担当し、現在は下位の等級を使っていない会社もある。

職能資格制度では、社員の能力「・・・ができる」で社員の格付けを決めるため、実際に社員が就くポジションの責任の重さは考慮されない。そのため、等級と実際に担当する仕事の責任の重さが違うことを容認して運用する会社が多い。また能力は経験により獲得し上がるものであり、能力が下がるとの発想がない。

そのため、降格がほぼない。

評価

職能資格制度で評価は、「能力考課」「情意考課」「成績考課」の3つの観点から社員の能力を評価する。

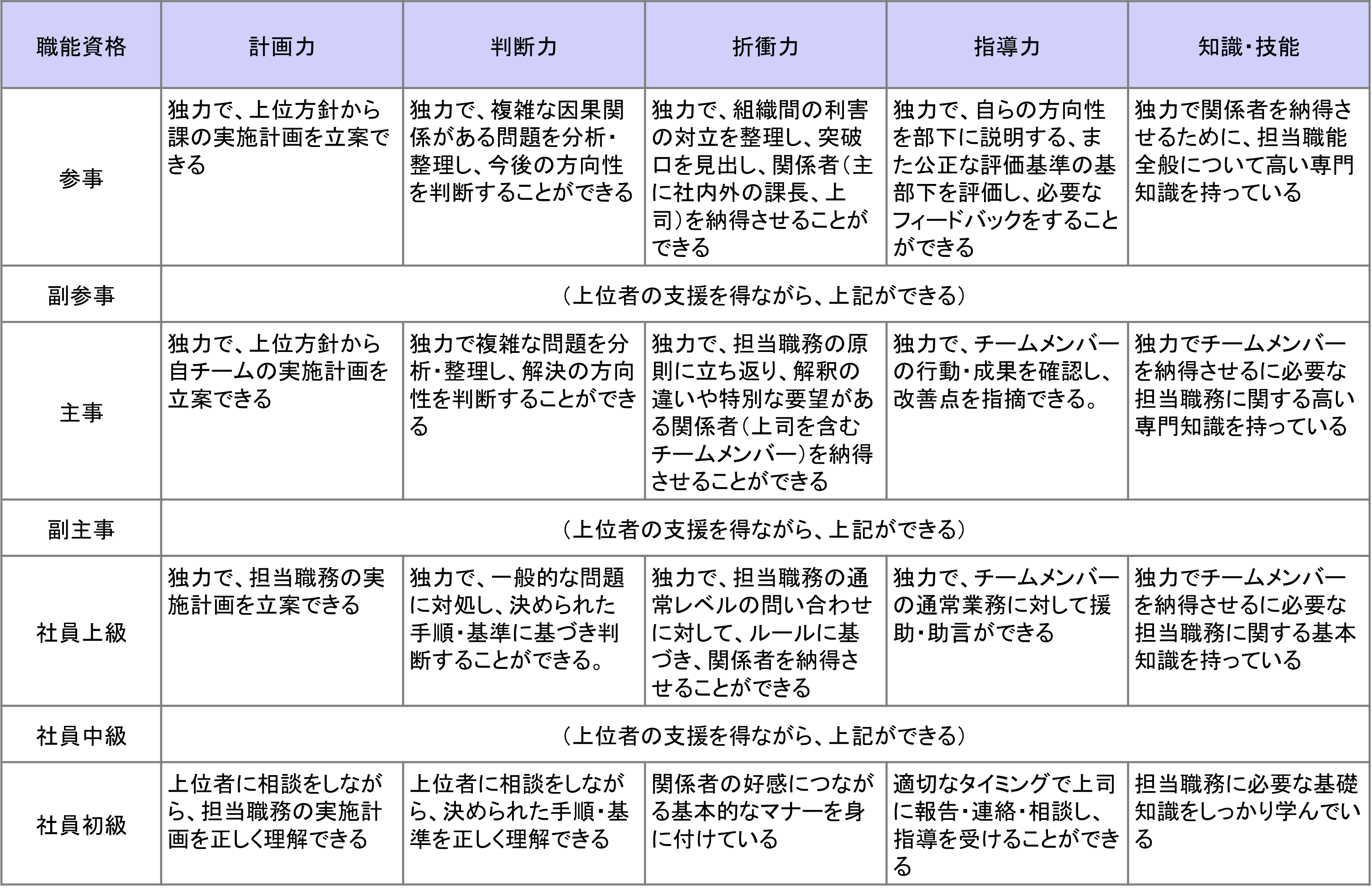

「能力考課」は、図にあるような「能力別職能資格基準書」で計画力、判断力、折衝力、指導力、知識・技能などを定義し、その能力の保有度合を評価する。仕事をする上で必要な主要な能力を抜け漏れなく取り上げており、この網羅性が、職能資格制度が広く様々な業種で長年使われている理由である。

但し、等級の数が多いので、能力の差を等級毎に細かく定義することはなかなか難しく、図のような微妙な書き分けになっていることが多い。

実務の中のどの場面(どのプロジェクトのどのフェーズ、顧客との関係でいつ)で、どの能力を発揮したかを具体的に把握し記録すれば、適切な評価と部下へのフィードバックができる。他方、実際の場面をしっかり押さえず、あいまいな記憶だけで年に1回評価すると評価エラーのひとつ、イメージ評価になりやすい。

また、実際に発揮した能力だけでなく、研修等を通じて伸長した能力の保有度合を評価する会社もあるが、本当に伸長したのか評価は難しい。さらに問題となるのは、仕事の中で職能資格に定める能力を発揮する機会がない場合、「・・できそう」とイメージ評価したり、能力は下がらないので過去と同じ評価をつけたりすることである。実務と乖離すれば、社員の本当の能力向上に結び付かないことになってしまう。

「情意考課」としては、規律性、協調性、積極性、責任性などを評価する。これも事実を押さえないと年に1回のイメージ評価を起こし易い。

「成績考課」としては、仕事の量・質を評価したり、目標管理に基づく評価をしたりすることになる。職能資格制度では必ずしも成果を評価しなくてよいが、この部分の結果の利用方法は、会社によって様々である。

能力考課、情意考課、成績考課の結果は、各社各様のロジックで総合され、評価の使用目的に応じて昇給評価、賞与評価になる。評価の段階は、 5段階評価(例:S,A,B,C,D)にする会社が多い。それらの評価を最終的に絶対評価にするか相対評価にするのかは、会社によって様々である。

報酬

報酬は、主に「職能給」からなる。職能給は、等級毎に20~50程度の号俸という刻みを持っている。個人の能力の伸長に基づき、長期間かけて上の号俸に移っていく。昇給する号俸数は、昇給用の評価結果で決まる。また、上位等級に昇格すればより高い水準の号俸表が適用になる。繰り返しになるが一度獲得した能力は下がらないとの前提で、職能給が下がることはほとんどない。

職能給だけでは組織構造・役割分担に基づく実際の仕事の価値を反映しにくいため、就いている役職(部長、課長、係長、主任など)に基づいて「役職手当」を組み合わせる会社が多い。但し、その役職に期待することが何で、なぜその金額になるのか、全体としてのバランスはどうなのかなどの理由をしっかり示すことは難しい。

さらに、終身雇用する社員の生活を会社が支えるため、生計費という観点から「年齢給」「家族手当」等を組み合わせることも多い。全国展開している会社では、総務省が提供する都道府県・市町村別の標準生計費を基に、「都市手当/地域手当」を支給することもある。

賞与は、職能給等をベースに成績考課等を勘案して支給される。但し、仕事の質・量を評価する水準の統一が取れていないことが多いので、賞与の支給額に大きな差をつけることは好まれない傾向がある。

最終的な給与水準は、大手を中心に春闘で他社と比較しながら決まることが多い。

職能資格制度では、社員の能力「・・・ができる」で社員の格付けを決めるため、実際に社員が就くポジションの責任の重さは考慮されない。そのため、等級と実際に担当する仕事の責任の重さが違うことを容認して運用する会社が多い。また能力は経験により獲得し上がるものであり、能力が下がるとの発想がない。

そのため、降格がほぼない。